- ホーム

- ブログ

ブログ

こんにちは

ブログでは講座等の案内や、私たちの日常を綴ってご案内します。

#592 ロコモを招く要因

2023/10/17

おはようございます😀

体を動かす機会が減ってきています。

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます😌

ロコモを招く要因

今回は、前回のブログの続きで

ロコモのお話です。

【ロコモを招く要因】

ロコモは、運動器の障害によって引き起こされます。

その原因は、

- 膝や腰の痛み

- 関節の可動域の制限

- 筋力やバランス能力の低下

それを引き起こしているのが

加齢や運動不足のほか、

変形性関節症、脊柱管狭窄症、骨粗鬆症などの骨や関節の病気です。

膝や腰の痛みの原因で多いのは

- 変形性膝関節症

- 変形性腰椎症

- 椎間板ヘルニア

- 脊柱管狭窄症

が多いです。

膝関節症では、関節軟骨がすり減り、膝関節が変形することで痛みが生じます。

動かせる範囲が制限され、立ち座りの動作、歩行が困難になります。

腰の痛みは、日常動作に大きく影響します。

また、骨粗鬆症は骨がもろくなり、圧迫骨折を起こすことで痛みが出ます。

骨や関節の痛みは、早い人で40歳代から始まります。

つまり、ロコモを防ぐには若いころから骨や関節の病気、怪我に注意する必要があります。

軟骨や椎間板は負荷に弱い

骨と骨の間にある軟骨や椎間板は、加齢や使い過ぎによって変形します。

軟骨、椎間板は水分量が多い組織です。

関節に加わる衝撃を緩和するクッションの働きがありますが、

強い負荷が加わり続けると障害されやすいです。

運動のし過ぎで強い衝撃を受けたり、肥満で過度の負荷が加わる状態が続いたりすると

組織が変形し、すり減ってしまいます。

これらの組織には血管がないので、治りにくいです。

骨や筋肉を丈夫に保ち、鍛えるにはある程度以上の負荷が必要です。

同じ運動器でも軟骨・椎間板と骨・筋肉では、負荷に対する強度に差があります。

ロコモ予防には、運動が効果的ですが

「適度な運動」

を行うことと

「ケアすること」

が大切になります。

メタボが影響する

ロコモは、メタボリックシンドローム(以下メタボ)と深い関係があります。

メタボの方は、肥満の方が多く、体重が重い分膝や腰に大きな負担がかかります。

その影響で軟骨や椎間板がすり減り、変形性の病気になりやすく、痛みの原因になります。

メタボの方は、

- 運動不足

- 筋力の低下

が多くみられます。

特に筋肉が急激に減る

サルコペニア

になると、より転倒や骨折のリスクが高くなります。

サルコペニアは、高齢者に多いですが

65歳以下の人でも、

- デスクワーク(座っている時間が長い)

- 自動車に乗る(歩数が少ない)

などの生活習慣などから、筋力が著しく減っている場合があります。

更に

膝や腰の痛みのせいで

体を動かすことがおっくうになると、運動不足になり、筋力の低下が進みます。

それにより、

肥満が助長されるという悪循環に陥ります。

ロコモを予防するためには、メタボの改善も大切になります。

体重を減らし、関節への負担が軽くなれば痛みも緩和されます。

痛みが緩和されることで、運動ができるようになり、ロコモもメタボも改善できます!

子供ころからの生活習慣が大切

子供とロコモは関係ないと思われがちですが、

運動器の発達には子供のころから適切な体の使い方をすることが必要です。

子供の運動能力は、年々低下しています。

これは生活環境が変わり、室内で遊べる(ゲームや動画)など、コロナなどの影響で

それにより、筋力の低下だけでなく

運動器の健全な発達ができていない状態で成人となり、

運動する習慣がどんどん失われていきます。

大人だけでなく、子供の運動不足も深刻な問題です。

家族で体を動かす時間を設けましょう!

#592 ロコモを招く要因

2023/10/17

おはようございます😀

体を動かす機会が減ってきています。

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます😌

ロコモを招く要因

今回は、前回のブログの続きで

ロコモのお話です。

【ロコモを招く要因】

ロコモは、運動器の障害によって引き起こされます。

その原因は、

- 膝や腰の痛み

- 関節の可動域の制限

- 筋力やバランス能力の低下

それを引き起こしているのが

加齢や運動不足のほか、

変形性関節症、脊柱管狭窄症、骨粗鬆症などの骨や関節の病気です。

膝や腰の痛みの原因で多いのは

- 変形性膝関節症

- 変形性腰椎症

- 椎間板ヘルニア

- 脊柱管狭窄症

が多いです。

膝関節症では、関節軟骨がすり減り、膝関節が変形することで痛みが生じます。

動かせる範囲が制限され、立ち座りの動作、歩行が困難になります。

腰の痛みは、日常動作に大きく影響します。

また、骨粗鬆症は骨がもろくなり、圧迫骨折を起こすことで痛みが出ます。

骨や関節の痛みは、早い人で40歳代から始まります。

つまり、ロコモを防ぐには若いころから骨や関節の病気、怪我に注意する必要があります。

軟骨や椎間板は負荷に弱い

骨と骨の間にある軟骨や椎間板は、加齢や使い過ぎによって変形します。

軟骨、椎間板は水分量が多い組織です。

関節に加わる衝撃を緩和するクッションの働きがありますが、

強い負荷が加わり続けると障害されやすいです。

運動のし過ぎで強い衝撃を受けたり、肥満で過度の負荷が加わる状態が続いたりすると

組織が変形し、すり減ってしまいます。

これらの組織には血管がないので、治りにくいです。

骨や筋肉を丈夫に保ち、鍛えるにはある程度以上の負荷が必要です。

同じ運動器でも軟骨・椎間板と骨・筋肉では、負荷に対する強度に差があります。

ロコモ予防には、運動が効果的ですが

「適度な運動」

を行うことと

「ケアすること」

が大切になります。

メタボが影響する

ロコモは、メタボリックシンドローム(以下メタボ)と深い関係があります。

メタボの方は、肥満の方が多く、体重が重い分膝や腰に大きな負担がかかります。

その影響で軟骨や椎間板がすり減り、変形性の病気になりやすく、痛みの原因になります。

メタボの方は、

- 運動不足

- 筋力の低下

が多くみられます。

特に筋肉が急激に減る

サルコペニア

になると、より転倒や骨折のリスクが高くなります。

サルコペニアは、高齢者に多いですが

65歳以下の人でも、

- デスクワーク(座っている時間が長い)

- 自動車に乗る(歩数が少ない)

などの生活習慣などから、筋力が著しく減っている場合があります。

更に

膝や腰の痛みのせいで

体を動かすことがおっくうになると、運動不足になり、筋力の低下が進みます。

それにより、

肥満が助長されるという悪循環に陥ります。

ロコモを予防するためには、メタボの改善も大切になります。

体重を減らし、関節への負担が軽くなれば痛みも緩和されます。

痛みが緩和されることで、運動ができるようになり、ロコモもメタボも改善できます!

子供ころからの生活習慣が大切

子供とロコモは関係ないと思われがちですが、

運動器の発達には子供のころから適切な体の使い方をすることが必要です。

子供の運動能力は、年々低下しています。

これは生活環境が変わり、室内で遊べる(ゲームや動画)など、コロナなどの影響で

それにより、筋力の低下だけでなく

運動器の健全な発達ができていない状態で成人となり、

運動する習慣がどんどん失われていきます。

大人だけでなく、子供の運動不足も深刻な問題です。

家族で体を動かす時間を設けましょう!

#591 ロコモとはどんな状態?

2023/10/16

おはようございます😀

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます😌

ロコモとはどんな状態?

「ロコモって、よく聞くけどどんあ状態のことをロコモって言うの?」

と聞かれたことがあります。

ロコモとは、

ロコモティブシンドローム

の略です。(以下ロコモ)

運動器の障害によって、移動機能が低下した状態のことを言います。

運動器とは、

骨、関節、軟骨、背骨、椎間板、筋肉などの総称で、これらが連携して

機能することで体をスムーズに動かすことができます。

しかし、そのうちのどこかに障害が起こると障害が起こると体を動かす機能に影響がでます。

なかでも「立つ」「歩く」といった体を移動させる機能に衰えていきます。

日常生活に影響

移動機能の低下は、日常生活に大きな影響します。

仕事をするにしても家事をするにしても、自分の思い通りに体を動かせないのは不都合が生じます。

最初の段階は、

- 階段の上り下りが少しツライ

- 速く歩けなくなった

などです。

「年のせいだからしかたない」

と放っておくとロコモは進行していきます。

ロコモ = 足腰が弱る

だけが問題ではありません!!

それに伴って、思うように体を動かせなかったり、

自立した生活を送るのが困難になることが問題です。

気付かないうちに進行する

ロコモは、高齢者の問題だと思っている方が多いのですが、

女性では40歳代から

男性では50歳代から

注意が必要になってきています。

実際、変形性関節症などで入院して手術が必要になるような運動器の障害は、

50歳以降になると増えてきており、ロコモが高齢者だけの問題ではないです。

特に、

若いころから運動する習慣がない人は、自分が思っている以上に

足腰が衰えていることが少なくないです!

「まだ、大丈夫!」

と思っていると気づいたときにはロコモがかなり進行している可能性があります。

進行すると介護が。。。

日本人の平均寿命は80歳を超えています。

全員の方が、自立した生活ができる状況ではありません。

自立して生活できる期間

健康寿命

と言います。

日本人は、平均寿命より健康寿命が

約10年短いと言われています。

ということは、

約10年間は何らかの支援や介護が必要な状態ということになります。

この原因に

ロコモが深く関わっているのです。

要支援や要介護の原因が、

- 骨折、転倒

- 関節疾患

となっています。

骨や関節のケガ、病気が原因となって、ロコモの状態に至り、

自立では思い通りに動けなくなります。

45歳以上のロコモ人口(予備軍含む)

日本のロコモ(予備軍を含む)人口は、約4,700万人と言われています。

最大の要因が骨や関節の病気です。

- 骨粗鬆症 1,200万人

- 変形性膝関節症 3,000万人

- 椎間板ヘルニア 1,000万人

- 脊柱管狭窄症 240万人

など

※数字はおよそです。

ロコモを予防しないでいると支援や介護が必要になります。

健康寿命を延ばすにはロコモを予防することが重要です。

ロコモを招く原因については

次回のブログで書きます!

#591 ロコモとはどんな状態?

2023/10/16

おはようございます😀

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます😌

ロコモとはどんな状態?

「ロコモって、よく聞くけどどんあ状態のことをロコモって言うの?」

と聞かれたことがあります。

ロコモとは、

ロコモティブシンドローム

の略です。(以下ロコモ)

運動器の障害によって、移動機能が低下した状態のことを言います。

運動器とは、

骨、関節、軟骨、背骨、椎間板、筋肉などの総称で、これらが連携して

機能することで体をスムーズに動かすことができます。

しかし、そのうちのどこかに障害が起こると障害が起こると体を動かす機能に影響がでます。

なかでも「立つ」「歩く」といった体を移動させる機能に衰えていきます。

日常生活に影響

移動機能の低下は、日常生活に大きな影響します。

仕事をするにしても家事をするにしても、自分の思い通りに体を動かせないのは不都合が生じます。

最初の段階は、

- 階段の上り下りが少しツライ

- 速く歩けなくなった

などです。

「年のせいだからしかたない」

と放っておくとロコモは進行していきます。

ロコモ = 足腰が弱る

だけが問題ではありません!!

それに伴って、思うように体を動かせなかったり、

自立した生活を送るのが困難になることが問題です。

気付かないうちに進行する

ロコモは、高齢者の問題だと思っている方が多いのですが、

女性では40歳代から

男性では50歳代から

注意が必要になってきています。

実際、変形性関節症などで入院して手術が必要になるような運動器の障害は、

50歳以降になると増えてきており、ロコモが高齢者だけの問題ではないです。

特に、

若いころから運動する習慣がない人は、自分が思っている以上に

足腰が衰えていることが少なくないです!

「まだ、大丈夫!」

と思っていると気づいたときにはロコモがかなり進行している可能性があります。

進行すると介護が。。。

日本人の平均寿命は80歳を超えています。

全員の方が、自立した生活ができる状況ではありません。

自立して生活できる期間

健康寿命

と言います。

日本人は、平均寿命より健康寿命が

約10年短いと言われています。

ということは、

約10年間は何らかの支援や介護が必要な状態ということになります。

この原因に

ロコモが深く関わっているのです。

要支援や要介護の原因が、

- 骨折、転倒

- 関節疾患

となっています。

骨や関節のケガ、病気が原因となって、ロコモの状態に至り、

自立では思い通りに動けなくなります。

45歳以上のロコモ人口(予備軍含む)

日本のロコモ(予備軍を含む)人口は、約4,700万人と言われています。

最大の要因が骨や関節の病気です。

- 骨粗鬆症 1,200万人

- 変形性膝関節症 3,000万人

- 椎間板ヘルニア 1,000万人

- 脊柱管狭窄症 240万人

など

※数字はおよそです。

ロコモを予防しないでいると支援や介護が必要になります。

健康寿命を延ばすにはロコモを予防することが重要です。

ロコモを招く原因については

次回のブログで書きます!

#590 ライセンス講習会開催しました

2023/10/11

おはようございます😀

フォロー体制もしっかりとしています😄

お問い合せ

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます😌

ライセンス講習会開催しました

先日、当スタジオにて

KOBA式体幹バランスライセンス

【ベーシック講習会】

を開催しました。

今回は、1名の方が県外から受講されました。

ありがとうございました😄

普段は、デスクワークが中心の一般の方でした。

受講された理由が、良かったです。

- 小学生の息子さんのため(サッカー)

- 息子さんが所属しているチームに何か貢献できないか?

- 子供たちに説明のできる指導をしたい

- 自分自身のため(30代後半になり、体系の変化を感じてきたので)

です。

良いですよね!!

講習会って、難しいイメージ

「講習会って、筋肉や解剖学のことで難しいんじゃないですか?」

言われることがあります。

『難しくありません😁』

もちろん、専門用語や筋肉、解剖学の話もしますが、

基本的には分かりやすい説明を心掛け一般の方でも理解できる

講座にしています。

オンラインでのブラッシュアップ講習会やLINEなどでの対応

トレーナーを目指した講座

私は、

小学生から大学まで、野球をしていましたが専門的なトレーニングの勉強をしてきたわけではありません。

大学を卒業して、一般企業に働いていました。

トレーニングや体(体幹)のことに興味を持ちだしたのは、30歳を過ぎてからです。

「体幹について、勉強したいなぁ」

と思って、ネットで検索して出てきたのが

【KOBA式体幹バランストレーニング】

『これを受けてみよう!!』

と思い受講しました。

当時は、トレーニングは色々していましたが、

筋肉のことや解剖学のことなど、全く知りませんでした。

トレーナーを目指すきっかけとなった講座です。

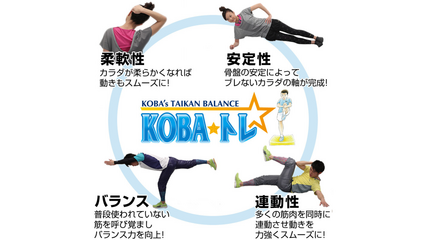

KOBA式体幹バランストレーニングとは?

KOBA式体幹バランストレーニング(以下KOBAトレ)では、

4つの能力が向上する内容となっています。

- 柔軟性

- 安定性

- バランス

- 連動性

です。

体幹トレーニングだけを行ってもこの能力は向上しません。

KOBAトレは、

【体幹バランストレーニング】

です。

体幹 + バランス

これが大事なんです。

ライセンスは、4段階

KOBA式体幹バランスライセンスは、

大きく分けて4段階です

- ベーシック

- Bライセンス(バランス)

- Aライセンス(アスリート)

- Sライセンス(スペシャル)

※その他競技別などのライセンスもあります。

当スタジオでは、Aライセンス(アスリート)までの講座を

定期的に開催しております。

Sライセンス(スペシャル)に関しては、本部主催の講座となります。

Bライセンス以降は、筆記試験、実技試験があります。

徐々に内容、強度が上がりますが、一般の方や女性の方でも行えるメニューです。

※高重量を上げるトレーニングなどはありません

講座にご興味のある方は、下記よりお問い合わせください。

#589 運動神経について

2023/10/04

おはようございます😄

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます😌

運動神経について

スポーツの上達が早かったり、身のこなしが上手かったりすると

「運動神経がいいな!」

と言われます。

実は、運動神経という言葉は、解剖学的にはありません。

「運動神経細胞(運動ニューロン)」ならあります。

運動ニューロン?

運動ニューロンという細胞は、「運動神経」と関連しそうですが、

脳からの指令を脊髄を経由して、筋肉へ届ける通り道だけだそうです。

この機能は、身のこなしや上達の早さとは直接関係ないとのことです。

運動神経に関係するのは、

大脳の三つの領域や小脳だと考えられています。

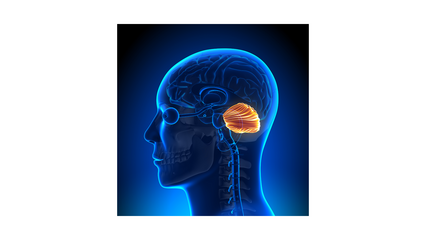

小脳

姿勢を調整したり(バランス)、手足の力加減などの調整をしたりする複雑な運動を

上手くこなすには

【小脳】の働きが重要です。

脳から筋肉へ信号を発信することで、様々な動きができます。

筋肉へ信号を発信するのは、

「大脳」の一次運動野という部分です。

「小脳」は、複数の筋肉へ信号を振り分けを担当します。

小脳は、一次運動野(大脳)、前頭連合野、運動前野などと連携しています。

どれだけ小脳に運動のプログラム(記憶)があることで、筋肉への伝達が行われることになります。

プログラムが多ければ多いほど、状況に合わせての筋肉の動きの調整ができます。

生まれ持っての運動神経

運動神経は、生まれ持ってのものと思われがちですが、

現在の研究段階では、

「遺伝子的な要因があるときけつけるだけの証拠はみつかていない」

とのことです。

運動神経のよさは、

「生まれ」

よりも

「育ち」

が大きく影響すると言われています。

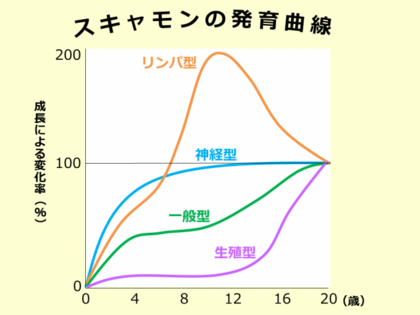

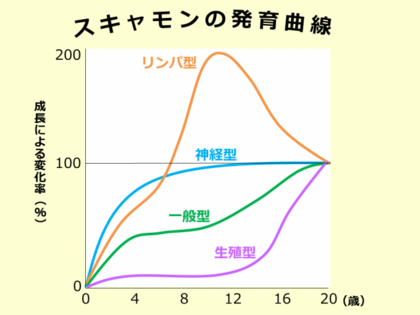

スキャモンの成長曲線

スキャモンの成長曲線ということを聞いたこともあると思いますが、

神経系の発達は、

脳や脊髄、視覚器、感覚器などの成長曲線です。

生まれてから急激に発達し、成長期には成人と変わらないレベルにまで達します。

この神経系の発達時期に小脳に運動プログラムの経験を沢山させるかが重要だとされています。

運動にかかわる脳の構造や機能は、個人差はありますが

幼時から中高生までの成長期に変化します。

どれだけ運動する機会があるかが神経系の発達に大きくかかわります。

単純にスポーツをするだけでなく、公園で遊ぶ、海(川)で遊ぶ、山を走る

など様々な動きができる環境を与えることが大切です。

環境を作るには

保護者の方から、

「何かのスポーツを専念させた方がいいですかね?」

「自分(親)が運動が苦手だから子供も。。。」

と言われることが多いです。

僕は、

「お子さんと一緒に運動しましょう!」

「公園で走ったり、遊具で遊んだり、サッカー(キャッチボール)したりしてください」

と伝えます。

ただ、体力に自信のないお父さん、お母さんが多く躊躇している場合もあります。

「子供の成長を見守るためには、親が元気であることが重要ですよ」

「一緒に体を動かして、運動習慣を身に付けていきましょう!」

と付け加えます。

習い事(スポーツクラブなど)をさせることが全てではないと思います。

小さいころから一つの競技に限定する必要はありません。

「自分が、野球していたので野球をさせる(してほしい)」

「〇〇のチームに入るには、この時期から◇◇のチームに入っていなければ」

など言われますが、

「お子さんのゴールは、どこですか?」

「何歳にそれを達成させたいですか?」

と聞きます。

大体は、何となく答える親が多いです。

先ずは、子供の運動が無理なくできる環境を作ってあげることが、

運動能力を上げることだと考えます。

通軸コンディショニングで未知の世界へ!!

通軸コンディショニングで未知の世界へ!!