- ホーム

- ブログ

ブログ

こんにちは

ブログでは講座等の案内や、私たちの日常を綴ってご案内します。

#667 運動不足を解消しよう!初心者でもできる女性向け簡単トレーニング5選

2025/10/29

おはようございます😊

体幹専門トレーナーの「がっきー」です😁

ブログをお読みいただきありがとうございます。

日中は、過ごしやすい気温ですが、

朝晩は、少し寒くなってきましたね。

普段、運動不足だと感じている人は、

「そろそろ体動かさないとぁ」

と思いながらもなかなか行動できていないんじゃないでしょうか?

そんな方におすすめの

初心者でもできる女性向け簡単トレーニング5選

を今回は紹介します!

運動不足を解消しよう!初心者でもできる女性向け簡単トレーニング5選

「最近、体が重い」

「階段を上がるだけで息が切れる」

「運動しなきゃと思っても、何から始めたらいいかわからない」

——そんな風に感じていませんか?

多くの女性が、仕事や家事に追われる中で、つい運動不足になりがちです。

結論から言うと、特別な器具や長い時間は必要ありません。

初心者でもできる簡単な自宅トレーニングを少しずつ取り入れるだけで、

代謝アップ・姿勢改善・疲れにくい体づくりができます。

この記事では、運動が苦手な方でも無理なく続けられるように、

①女性におすすめの簡単トレーニング5選

②運動を習慣化するコツ

③30代・40代から始めても安心なステップアップ法

を紹介します!

今日からあなたも、楽しく「運動不足を解消」する第一歩を踏み出しましょう!

【運動不足を解消しよう!】なぜ女性は運動不足になりやすいのか?

現代女性のライフスタイルが抱える「運動不足」の原因

仕事、家事、育児——女性の毎日は忙しく、時間の余裕がないことが多いです。

そのため、運動の優先順位が下がり、「疲れているから今日はやめておこう」と後回しにしてしまう人が少なくありません。

さらにデスクワーク中心の生活やスマホ時間の増加も、身体を動かす機会を減らす原因になっています。

運動不足が招く体と心への影響

代謝の低下・体重増加

運動量が減ると筋肉が減少し、基礎代謝も低下します。

すると脂肪がつきやすくなり、体重が増えやすくなります。

姿勢の崩れ・肩こり・腰痛

長時間のデスクワークや猫背姿勢は、体幹の筋力低下を招き、肩こりや腰痛の原因にもなります。

ストレスや睡眠の質の低下

運動不足は自律神経のバランスを乱し、気分の落ち込みや不眠につながることもあります。

軽い運動を取り入れるだけでも、心のリフレッシュ効果は絶大です。

【初心者必見】運動不足を解消するための3つのステップ

ステップ①:まずは“動く習慣”をつくる

いきなりハードな運動を始めると、体も心もついていけません。

まずは「1日10分だけストレッチする」「通勤を1駅分歩く」といった小さな習慣を作ることが大切です。

小さな積み重ねが、自然と“動くことが当たり前”のライフスタイルに変えてくれます。

ステップ②:無理なくできる運動から始める

運動を継続するには、“できる”ことから始めるのがコツです。

筋トレやランニングに苦手意識があるなら、まずは軽い体幹トレーニングやウォーキングから始めましょう。

続けるうちに体力がつき、よりアクティブな運動にも挑戦しやすくなります。

ステップ③:モチベーションを保つ工夫

「結果が出ないと続かない」と感じる人も多いですが、最初は“気分がスッキリする”ことを目的にするのが◎。

お気に入りの音楽をかけたり、可愛いウェアを着たりするだけで、気持ちも前向きになります。

【自宅でできる】初心者女性におすすめの簡単トレーニング5選

① スクワット:下半身と体幹を同時に鍛える基本動作

太もも・お尻・体幹を一度に鍛えられる定番トレーニング。

姿勢を正してゆっくり腰を下ろすだけでも、代謝アップ効果があります。

② プランク:お腹・背中を引き締める体幹トレ

腕立て伏せの姿勢で、肘とつま先で体を支えるシンプルな動作。

全身の筋肉を使うので、短時間でも効率的に鍛えられます。

最初は30秒キープからスタートし、徐々に時間を伸ばしましょう。

③ ヒップリフト:骨盤まわりを整えて美尻をつくる

仰向けで膝を立て、お尻をゆっくり持ち上げる動作。

下半身の血流を促し、腰痛予防にも効果的です。

お尻を締める意識で行うとより効果的です。

④ ウォーキング or 軽いランニング:有酸素で脂肪燃焼

1日20〜30分程度のウォーキングでも、心拍数を上げることで脂肪燃焼が促進されます。

天気が良い日は外で、雨の日は室内の踏み台昇降でもOK。

⑤ ストレッチ:運動後のケアでケガを防ぐ

筋肉をほぐし、血流を促進することで疲労を軽減します。

特に太もも・ふくらはぎ・背中を中心に伸ばすと、姿勢改善にもつながります。

【30代・40代女性向け】運動を続けるためのコツ

モチベーションが続く「小さなゴール設定」のやり方

「1週間続ける」「5分多く歩く」といった達成しやすい目標を設定しましょう。

達成するたびに自信がつき、自然と継続力がアップします。

継続の鍵は「時間よりも頻度」

1回の時間よりも、どれだけ“頻繁に動くか”が大切です。

5分でもいいので毎日体を動かすことで、体も心もリズムを取り戻します。

SNSやアプリを使って習慣化をサポート

トレーニングアプリで記録を残したり、SNSで仲間と励まし合うのもおすすめ。

「見える化」することで、モチベーションがぐっと上がります。

【運動不足を解消しよう!】まとめ|今日から始める第一歩

トレーニングは“頑張りすぎない”ことがポイント

完璧を目指すよりも、「できる日だけやる」くらいの気持ちでOK。

無理をすると続かないので、楽しく動くことを第一に考えましょう。

小さな積み重ねが体を変える

たった10分でも、毎日の積み重ねが大きな変化を生みます。

「運動不足を解消しよう!」という気持ちを忘れず、今日から少しずつ体を動かしていきましょう。体験トレーニングで、自分に合った運動を確認!

体験トレーニングを随時受け付けております。

トレーニングの知識がなく、何から始めたらいいかわからない方は、

ぜひ体験トレーニングにお越しください。

- 自分に合ったトレーニングを教えて欲しい

- 正しいフォームを教えて欲しい

- 回数や頻度が、わからない

など

トレーニングをしながら確認していきます。

体験トレーニングのお申し込みは、下記よりお願いいたします。

ご相談やご質問もLINEからでも可能ですので、

お気軽にご連絡ください。

#666 フルマラソンを完走するには|初心者でも安心!完走率を上げる10のステップ

2025/10/28こんにちは😊

体幹専門のトレーナー「がっきー」です😁

ブログを読んでいただきありがとうございます!

日曜日に金沢マラソンを走ってきました💨

自己ベストを目標にしてたんですが。。。

15キロ付近から、体の調子が悪くなり、

ハーフを過ぎてからは、無理をせずペースを落として走りました。

ただ、ペースを落としても呼吸がしにくく、歩いたり走ったりの繰り返しでした。

結果タイムは、

4時間25分45秒

自己ベストには、遠く及ばず。

正直、悔しいけど今回の経験を活かして、今後の練習や調整に活かしていきます‼️

今回の内容は、初めてフルマラソンに挑戦して、【完走】を目指すための内容です。

初心者の方でも、今回の内容をコツコツ実践すれば完走できる確率が上がるはずです!

ただし、初めてのフルマラソンは、大変です😂

少しでも、【完走】のお役に立てれればと良いなと思います。

フルマラソンを完走するには|初心者でも安心!完走率を上げる10のステップ

「フルマラソンを完走するには、どんな練習をすればいいんやろ?」「途中で歩かずにゴールしたいけど、自信がない…」

――そんな不安を抱える初心者ランナーは多いはずです。

実は、フルマラソンを完走するために必要なのは「根性」や「才能」ではなく、正しいステップを踏むことなんです。

この記事では、初めて挑戦する人でも安心して42.195kmを走り切るための

・練習計画

・体幹トレーニング

・食事

・ペース配分

・調整方法などをわかりやすく紹介します。

読めば、あなたも完走率をグッと上げて、自信を持ってスタートラインに立てるようになります。

フルマラソンを完走するには|まず知っておきたい3つの基本ポイント

フルマラソン完走のために必要な体力と持久力

完走に必要なのは、最大スピードではなく「長く動き続けられる体」です。

心拍が乱れにくい有酸素の土台をつくるため、会話できる強度でのジョグを積み重ねることが近道になります。

週単位で走行時間を少しずつ伸ばし、脚だけでなく心肺の“持ち”を育てる意識が大切です。

速く走る練習より先に、「余裕を保ったまま一定ペースで走れる力」を整えていきましょう。

練習よりも大切?完走を左右するメンタルの作り方

レース後半は気持ちが折れやすく、ここで完走率が分かれます。

コースを区切って「次の給水まで」「次の5kmまで」と小さな目標に置き換えると粘りやすくなります。

練習段階から「今日は60分動き続ける」「最後の10分だけ少し上げる」など、達成感を積み重ねると本番での自己効力感が高まります。

ネガティブスプリット(前半抑えて後半やや上げる)を意識すると、終盤に心の余裕が生まれます。

「根性だけでは走れない」フルマラソン完走のリアルとは

気合いだけで押し切ると、エネルギー切れや筋ダメージで失速します。

練習量、補給、フォーム、睡眠、体幹の安定性が噛み合って初めて完走が近づきます。

焦らずに計画を立て、体調や仕事とのバランスを取りながら“積み上がる練習”を続けることが、最短ルートです。

初心者でも完走できる!フルマラソン練習メニューの立て方

月間走行距離の目安と段階的なステップアップ法

初心者が完走を目指すなら、月間走行距離はまず120~150kmを目安にし、慣れてきたら180km前後まで段階的に増やします。

いきなり大幅に伸ばすと故障リスクが上がるので、前月比で10%以内の増加を基本にします。

走行「距離」だけでなく「時間」を指標にすると無理が出にくく、疲労管理もしやすくなります。

運動履歴や筋肉量など、人によって体は違います。

無理をせずに少しずつ距離を伸ばしていきましょう。

LSD・ビルドアップ走など効果的な練習方法

土台づくりには、ゆっくり長く走るLSDが有効です。

週末に90~120分のLSDを取り入れ、平日にビルドアップ走で「後半に少し上げる」練習を重ねると、巡航ペースの感覚が育ちます。

大会1か月前には、レースペースより少し余裕のある強度で20~30kmのロング走を1~2回入れ、補給の練習も同時に行います。

練習頻度は週何回?仕事や家庭と両立するスケジュール例

無理なく続けるなら週3~4回が目安です。

平日2回は30~60分のジョグかペース走、週末はLSDまたはロング走で長時間の耐性を作ります。

疲労が強い週は思い切って落として回復に充てると、トータルでは伸びやすくなります。

週3回練習で完走を目指すランナーの例

平日1回目はゆるジョグでフォーム確認、平日2回目はビルドアップで心肺に刺激、週末はLSDやロング走で持久力を上積みします。

これに加えて体幹トレーニングを短時間でも習慣化すると、走りの“ブレ”が減ります。

初心者がやりがちな練習ミスとその改善法

毎回同じペースで走り続ける単調練習、距離だけを追うオーバーワーク、補給や水分を軽視する準備不足が典型です。

日によって目的を変え、疲労のサインが出たら勇気を持って休む。

練習ログに主観的疲労度と睡眠を記録すると、配分が整い失速が減ります。

フルマラソン完走を支える体幹トレーニングと筋トレの重要性

長時間走ってもフォームが崩れない体幹の鍛え方

体幹が弱いと骨盤が落ち、着地衝撃が増えて脚が早く売り切れます。

プランクやデッドバグ、ヒップリフトのような“反り・丸まり・捻り”をコントロールする種目を、ラン後に10分程度でも継続すると、上半身と下半身の連動がスムーズになります。

呼吸を止めず、足音が静かになる感覚を目安にしましょう。

初心者でもできる筋トレメニュー5選

下半身と体幹の基礎を固めるなら、スクワット、ランジ、カーフレイズ、プランク、ヒップリフトが扱いやすいです。

可動域を意識し、左右差を小さくすることが長距離の安定につながります。

スクワット・プランク・ランジなど基本種目のやり方

スクワットは踵重心で膝が内に入らないようにし、プランクは肋骨を締めて腰を反らさない。

ランジは前脚の膝がつま先より大きく出ない範囲で、骨盤を正面に保ちます。

反復数より“質”を優先し、姿勢が崩れる手前で止めるのがコツです。

筋トレのタイミングと休息の取り方

走り込み期はラン後に短時間で実施し、疲労が強い日は可動域と体幹中心に切り替えます。

ロング走翌日は思い切って休むか、ゆるいジョグとストレッチで血流を促し、超回復を狙います。

食事と水分補給で完走率を上げる!ランナーの栄養管理術

練習期・レース前・当日・レース後の食事のポイント

練習期は炭水化物でエネルギーを確保しつつ、タンパク質で回復を促します。

レース前は消化の良い主食中心にして、脂っこいものや食物繊維の取りすぎは避けます。

当日はスタート3~4時間前に軽めの食事を済ませ、直前はジェルやバナナで不足分を補います。

レース後は糖質とタンパク質を速やかに入れて回復を早めます。

エネルギー切れを防ぐためのカーボローディングとは

数日前から主食の比率を増やし、筋肉内グリコーゲンを満たす方法です。

体が重く感じるほど詰め込みすぎるのは逆効果なので、普段の1~1.3倍程度を目安にして、消化の良い食品を中心に組み立てます。

走りながらの水分・塩分補給のコツ

給水所ごとに少量ずつ口に含み、気温や発汗量に合わせて電解質も補います。

ジェルは30~45分ごとに分割して摂ると胃腸への負担が減り、終盤のガス欠を防ぎやすくなります。

初めての補給は必ず練習で試し、本番で“新しいこと”をしないのが鉄則です。

レース1週間前から当日までの調整法と準備チェックリスト

テーパリング(調整期間)の過ごし方

直前週は走行量を3~5割ほど落として疲労を抜きます。

キレを保つために短い流しを入れつつ、睡眠の質を上げることを最優先にします。

練習を“足す”より“引く”勇気が完走率を高めます。

当日の朝食・スタート前のルーティン

起床後は消化の良い炭水化物と水分を取り、トイレのタイミングを想定して行動します。

スタート40~60分前に軽い補給を済ませ、整列中は身体を冷やさない工夫をします。

緊張をほぐすため、深呼吸で心拍と気持ちを整えると序盤が安定します。

フルマラソン当日に準備しておく持ち物リスト

ゼッケンや計測チップ、シューズ、ウェア、補給、塩分タブレット、ワセリン、携帯用のビニール袋、使い捨ての防寒具などを前日までにまとめます。

天候に応じて帽子や手袋、日焼け止めも用意し、スタート会場からの動線をイメージしてパッキングすると当日の余裕が生まれます。

シューズ・ウェア・補給食・スマホの持ち方まで完全ガイド

シューズはレース2~3回のペース走で慣らしたモデルを使い、ウェアは摩擦の少ない素材を選びます。

補給は取りやすい位置に分散させ、スマホは揺れが少ないウエストポーチかショーツのポケットで固定します。

小さなストレスを潰すことが、後半の余力につながります。

怪我を防ぐためのケアとリカバリーのコツ

ランニング中に起こりやすい怪我の種類

初心者に多いのは膝周りの痛み、ふくらはぎやモモウラの張り、アキレス腱の張り、足底の違和感です。

原因はフォームの崩れ、オーバーワーク、シューズの摩耗などが主で、早めの対処で長期化を防げます。

ストレッチ・マッサージで疲労を残さない方法

走った日は股関節周りとふくらはぎを中心に、反動を使わない静的ストレッチで可動域を確保します。

フォームローラーで筋膜をやさしくほぐし、入浴で体温を上げてから就寝すると回復が進みます。

翌日の重だるさが強いときは、30分のゆるジョグやウォークで血流を促すと楽になります。

レース後のリカバリーと次の挑戦への準備

ゴール後30分以内に糖質とタンパク質を補給し、夜はいつもより長めに眠ります。

数日はウォーク中心で、痛みが引いてからジョグを再開します。

レースの良かった点と改善点をメモに残すと、次回の完走率がさらに上がります。

まとめ|初心者でも「完走できる自分」に変わる10のステップ

計画的に練習すれば誰でも完走できる!

フルマラソン完走するには、土台づくり、適切な強度、補給とケアの三本柱をそろえるだけで十分です。

派手さはなくても、積み上げた日々が42.195kmの自信に変わります。

無理せず継続して、自信をもってスタートラインへ

レース直前は削って仕上げ、当日は計画通りに淡々と。

これらのステップを守れば、初心者でも“歩かず完走”は現実的な目標になります。

さあ、自分のベストペースで一歩ずつ進んでいきましょう。

#665 アスリートにおける体幹の必要性|バランスとパフォーマンスを劇的に高める5つの秘訣

2025/10/24こんにちは😁

体幹マスタートレーナの「がっきー」です。

ブログを読んでいただきありがとうございます😊

前回のブログでは、一般の方も体幹が大事という内容でした。

今回は、スポーツをしている方やアスリートの方のパフォーマンスアップにおける

体幹の重要性について説明します。

アスリートにおける体幹の必要性|バランスとパフォーマンスを劇的に高める5つの秘訣

「練習ではうまくできるのに、試合でバランスを崩してしまう」

「スピードが出ない」

「ケガが多い」

――そんな経験、ない?

その原因のひとつが“体幹の弱さ”の可能性が。

体幹(たいかん)は、すべての動きの「中心」で、体を支えるいちばん大事な部分。

体幹をしっかり鍛えると、動きが安定してスピードもパワーもアップする。

この記事では、「アスリートにおける体幹の重要性」をわかりやすく説明しながら、今日からできる体幹強化のコツを5つ紹介します!

アスリートにおける体幹の重要性とは?

体幹とはどこのこと?

体幹はお腹・背中・お尻・腰のまわりなど、胴体(どうたい)の部分のこと。

この部分には、姿勢を支えたり、力を伝えたりするたくさんの筋肉がある。

たとえば腹筋だけやなく、背中の筋肉やお尻の筋肉も大事な仲間。

体幹がしっかりしてると、動くときに体がグラグラせんようになる。

体幹がスポーツに与える影響

走る・跳ぶ・投げる・蹴る、どんなスポーツでも体幹が安定してるとフォームがキレイになって、力をうまく伝えられるようになる。

逆に体幹が弱いと、足や腕の動きがバラバラになってスピードもパワーも出にくくなる。

なぜ今、体幹トレーニングが必要なのか

スマホやゲーム、長時間の勉強で姿勢が悪くなってる人、多いはず。

姿勢が崩れると、どんどん体幹の筋肉が使われなくなる。

だから今の時代のアスリートほど、体幹を意識して鍛えることが大事。

体幹がもたらす5つの効果

① バランスがよくなる

体の中心がしっかりすると、片足立ちでも安定するし、プレー中にぶつかっても倒れにくくなる。

姿勢がキレイになって、フォームもブレなくなる。

② スピードと反応が速くなる

地面をける力がムダなく体に伝わるようになるから、スタートダッシュが速くなる。

切り返しの動きもスムーズに。

③ ケガを防げる

体幹がしっかりしてると、腰や膝にかかる負担が減って、ケガしにくい体になる。

疲れてきてもフォームが崩れにくいのも大きなポイント。

④ パワーが強くなる

体の中心が安定してると、上半身と下半身の力をうまくつなげられる。

たとえば野球のスイングやサッカーのキックも、体幹が強いほど力がボールに伝わる。

⑤ フォームが長く安定する

長時間プレーしても姿勢が崩れにくくなる。

呼吸もしやすくなって、後半でも動きが鈍らへんようになる。

体幹が弱い人の特徴

フォームが安定しない

走るときに体が左右に揺れる、姿勢が悪い、すぐ疲れる。

こういう人は体幹がうまく使えてへん証拠。

ケガが多い・疲れやすい

足首や腰をよく痛める人は、体幹の力で支えきれてへん可能性がある。

練習後半でフォームが崩れるのも体幹が弱いサイン。

試合で実力を出し切れない

緊張したり疲れたりすると、体幹がゆるんでしまって本来の動きができなくなる。

軸が安定すると、どんな場面でも落ち着いてプレーできるようになる。

種目別に見る体幹の役割

野球

投げるときも打つときも、力を下半身から上半身に伝えるために体幹が必要。

守備でも一歩目を速く動かせるようになる。

サッカー

長友佑都選手や久保建英選手のように、体幹が強いと当たり負けなくなるし、ターンやフェイントもキレが出る。

水泳・マラソン

池江璃花子選手のように、体幹が強いとフォームが安定して、水の抵抗を減らせる。

マラソンでも、最後までフォームが崩れにくくなる。

ジュニア・中高生こそ鍛えるべき理由

成長期は体がどんどん変わる時期。

体幹を早くから鍛えると、姿勢もよくなり、ケガしにくくなる。これが将来のパフォーマンスアップにつながる。

---

今日からできる!体幹を強くする5つのコツ

① 姿勢を意識する

簡単だけど、意識するだけでもトレーニングになる。

まずは立っているときや座っているときに、背すじをまっすぐ意識しよう。

耳・肩・腰・くるぶしが一直線になればOK。

② 自分の競技に合った体幹トレーニングを選ぶ

野球はねじりの動き、サッカーは片足で立つ動き、マラソンはブレない姿勢。

自分のスポーツに合ったトレーニングを選ぶのが大事。

③ 不安定な場所で練習してみる

片足立ちやバランスボールを使うと、体幹が自然に働く。短時間でも効果バツグン。

④ 呼吸を意識する

腹式呼吸(お腹で息をする)を意識しよう。息を吸うときにお腹をふくらませ、吐くときにお腹をへこませるだけでも体幹が鍛えられる。

⑤ 毎日の習慣にする

1日3分でもOK。寝る前や練習前のちょっとした時間に続けることが大事。

「継続できる人」が一番伸びる。

体幹トレーニングを続けるコツ

モチベーションを保つために、スマホでフォームを撮ってみよう。

ブレが減ったり姿勢が良くなったのを見れるとやる気が出る。

また、プランクの時間や片足立ちの安定時間を測って、自分の成長を数字で見るのもええ方法。

まとめ|体幹を鍛えればパフォーマンスは変わる!

バランス・スピード・パワー・ケガ予防――その全部のカギを握ってるのが体幹。

アスリートにとって体幹を鍛えることは、強くなるための一番の近道。

今日から少しずつでええから、意識して鍛えていこう。

「強い体幹」が、君のプレーをもっと輝かせてくれる!

体験トレーニングにお越しください!

パーソナルトレーニングを受けられる方は、必ず体験トレーニングからスタートとなります。

- 自分自身の体の状態確認

- 目標

- 期間

などをセッションをしてから、それぞれに適した指導をさせていただきます。

体験トレーニングご希望の方は、

公式LINE

ホームページ

ご連絡お待ちしております。

#664 体幹の重要性|大人が見落としがちな日常生活のクセと体幹低下の関係を徹底解説

2025/10/23おはようございます😄

体幹専門パーソナルトレーナーの「がっきー」です😁

昨日は、夜にランニングしてきました🏃

少し肌寒いと思ったので、いつも短パンなのに”長ズボン”で走りに行ったら。。。

汗だくに🤣

汗っかきのクセに勘違いしてました。

今日は、体幹いついての内容です。

最近では、

体幹の重要性は、書籍やテレビなどでも取り上げらる様になりました。

ただ、

「体幹を鍛えることは、スポーツをする人でしょ?」

「腹筋と背筋を鍛えれば良いやろ?」

という考えの方もまだ多い様な気がします。

運動されない一般の方や子供、高齢者の方も

体幹を鍛えることは、大事なことです!

体幹の重要性|大人が見落としがちな日常生活のクセと体幹低下の関係を徹底解説

「最近、疲れやすくなったな…」「姿勢が気になる」「なんか身体のバランスが悪い気がする」

そんなふうに感じること、ありませんか?

もしかするとその原因は、“体幹の弱り”にあるかもしれません。

体幹はスポーツ選手だけのものではなく、私たち大人の日常にも深く関係しています。

姿勢や呼吸、動きのスムーズさ、そして疲れにくさ

そのすべてに体幹が関わっています。

この記事では、体幹の重要性をやさしく解説しながら、

「気づかないうちにやっている体幹を弱めるクセ」や、

「今日からできる改善法」も紹介します。

読み終わるころには、

きっと「よし、ちょっと体幹を意識してみようかな」と思えるはずです。

【体幹とは?】まずは基本を知るところから

体幹の意味と役割とは

体幹とは、胴体まわりの筋肉全体を指します。

※頭、手、足を除いた部分です。

身体の中心にある“しなやかな柱”のようなもので、姿勢を保ち、動きをスムーズにする土台のような存在です。

この体幹がしっかりしていると、立つ・歩く・座るといった日常動作がラクになります。

体幹が身体に与える3つの影響

体幹が整うことで、姿勢が安定し、呼吸が深くなり、疲れにくい身体を作れます。

逆に弱くなると、姿勢が崩れやすく、肩こりや腰痛の原因にも。

つまり、見た目だけでなく「中身の健康」まで左右する大事な部分なんです。

お腹の深い部分や背中、骨盤まわりの筋肉が連動して、身体を支えています。

この連動がうまくいくと、長時間座っても疲れにくくなります。

内臓や骨盤を支える安定機能

体幹の筋肉がしっかり働くと、内臓の位置が安定して、姿勢も自然に整います。

ぽっこりお腹や腰のハリが気になる人にも、体幹トレーニングはおすすめです。

スポーツパフォーマンスとの関係

走る、投げる、跳ぶ――どんな動きも体幹が安定してこそ力を発揮できます。

力を出すための“根っこ”の部分が体幹なんです。

【体幹の重要性】なぜ大人こそ意識すべきなのか

体幹が弱まると起こる日常の不調

デスクワークやスマホ時間が増える現代では、体幹を使う機会が減りがち。

その結果、腰痛や肩こり、猫背などの不調が出やすくなります。

一見「年のせい」と思う症状も、実は体幹の衰えが関係していることが多いんです。

肩こり・腰痛・猫背の原因になる

体幹が支えられないと、頭が前に出て背中が丸まりやすくなります。

そうなると首や肩に負担がかかり、こりや痛みの原因に。

疲れやすく、代謝が落ちやすくなる

体幹が弱いと、姿勢が崩れて呼吸が浅くなります。

酸素がしっかり取り込めないことで、疲れやすくなり、代謝も落ちてしまうのです。

大人が見落としがちな「体幹の衰えサイン」

「昔より片足立ちが不安定になった」「長く座ると腰がしんどい」

そんな小さな変化も、体幹の衰えが始まっているサインです。

片足立ちがぐらつく

靴下を履くときにふらつくのは、骨盤と体幹の安定が弱っている証拠。

長時間座ると姿勢が崩れる

背もたれに頼らないと姿勢をキープできないのも、体幹が支えられていないサインです。

【日常生活のクセ】体幹低下を招くNG習慣

座り方・歩き方に潜む落とし穴

足を組んだり、背もたれにどっぷり寄りかかって座ったり。

これらはどれも体幹をサボらせるクセ。

歩くときに腕を振らないのも、体幹を使わない動きになっています。

足を組む・猫背で座る

骨盤が傾き、背骨が曲がりやすくなるため、姿勢が崩れやすくなります。

歩くときに腕を振らない

腕を振ることで体幹が自然に動くため、それを止めるとバランス感覚も衰えていきます。

スマホ・デスクワークが与える悪影響

スマホをのぞき込む姿勢や前のめりのデスクワークは、体幹を使わず首や肩で支えるクセを強めます。

前傾姿勢による重心の乱れ

頭が少し前に出るだけで、首や背中に何倍もの負担がかかります。

筋肉の使い方が偏るリスク

同じ姿勢を続けると、一部の筋肉だけに負担がかかり、全体のバランスが崩れていきます。

【体幹を鍛えるメリット】見た目・健康・パフォーマンスが変わる

姿勢が整い印象アップ

体幹が安定すると自然に背筋が伸び、清潔感のある印象になります。

第一印象もグッと良くなります。

腰痛・肩こりなどの慢性不調を予防

体幹がしっかり働くことで、身体全体で負担を分散できるようになります。

無理のない動きができるようになり、痛みの再発も防げます。

スポーツや日常動作がスムーズになる

体幹が安定すると、動き出しやバランスが良くなり、スポーツだけでなく日常生活でも動きが軽くなります。

【今日から始める!】簡単にできる体幹トレーニング方法

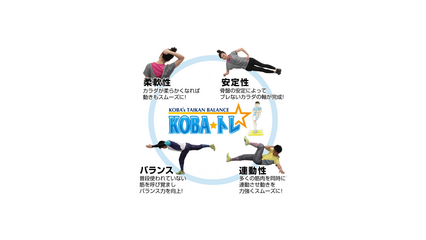

初心者でもできる体幹エクササイズ3選

特別な道具はいりません。

ちょっとしたスペースがあればできる簡単な動きから始めてみましょう。

プランク

両肘とつま先で体を支え、頭からかかとまで一直線に。

お腹に軽く力を入れて、呼吸を止めずにキープします。最初は20秒からでOK。

デッドバグ

仰向けになり、手足をゆっくり交互に動かします。

腰が浮かないように意識して、ゆっくり呼吸を続けましょう。

ダイアゴナル

四つん這いの姿勢で、右手と左足をまっすぐ伸ばします。

腰が反らないよう注意しながら、左右交互に動かすとバランス力アップに効果的。

継続するためのポイントと注意点

「完璧にやろう」と思いすぎず、無理のないペースで続けることが大切です。

1日5分でも、習慣にできれば体幹は必ず応えてくれます。

【まとめ】体幹を意識することが健康への第一歩

体幹を整えると「疲れにくい・姿勢が良い・動きが軽い」身体に

体幹を意識して整えるだけで、姿勢がラクになり、身体の疲れも軽くなります。

「最近なんか調子いいな」と感じられるのは、体幹がうまく働いている証拠です。

明日から意識したい「体幹を保つ生活習慣」

椅子に深く座る、歩くときに腕をしっかり振る、スマホを見る姿勢を直す――。

そんな小さな意識が、体幹を元気に保つ第一歩です。

日々のクセを見直して、軽やかに動ける身体を目指しましょう。体験トレーニング

今回お勧めしたトレーニング3選は、簡単にできるものですが気を付けるポイントもあります。

- なんとなくYouTube見ながらトレーニング

- 大体合ってるだろう

- 簡単やからいつでもできるから、来週からやろ

- まだ、体の不調もないし大丈夫

と思ってる方も多いのではないでしょうか?

正直、トレーニングは一人では、

始めない

続かない

ことが多いです。

是非一度体験トレーニングにお越しください!

自分自身の体の状態を確認して、それぞれに適した指導をさせていただきます。

体験トレーニングご希望の方は、

公式LINE

ホームページ

ご連絡お待ちしております。

#663 ランニング初心者必見!月間走行距離の目安と体幹トレーニングでフォームを安定させるコツ

2025/10/22こんにちは😄

体幹専門のパーソナルトレーナー“がっきー”です😁

いよいよ、マラソンシーズン突入。

僕は、週末「金沢マラソン」を走ります。

今回のブログは、マラソン初心の方向けの内容で書いてみました。

「ランニング始めてみたいけど、ただ走れば良いのかな?」

「何に注意すればいいのかな?」

ランニングは、シンプルで誰でも始められやすい運動の一つです。

ただ、無理に走ったりすると長続きしないし、怪我の恐れもあります。

今回のブログで、少しでもお役に立てられればと思ってます。

【ランニング初心者必見!月間走行距離の目安と体幹トレーニングでフォームを安定させるコツ】

ランニングを始めたばかりで、「どのくらいの距離を走ればいいのか分からない」「すぐ疲れてフォームが崩れる」と感じていませんか?

多くのランニング初心者が、走行距離を増やしすぎたり、体幹が弱いまま走り続けてケガをしてしまうことがあります。

結論を言うと、上達するためには“自分に合った距離設定”と“体幹を鍛えてフォームを安定させること”が大切です。

このブログでは、ランニング初心者におすすめの月間走行距離の目安や、簡単にできる体幹トレーニング、

そして走りを安定させるコツをわかりやすく解説します。今日から実践できる内容ばかりなので、ぜひ参考にしてください。

---

ランニング初心者がまず押さえるべき基本知識

正しいフォームと体幹の関係

フォームを安定させるには、体幹の筋肉がしっかり働くことが大事です。体幹が弱いと、走るたびに上半身がブレてエネルギーが無駄になり、脚への負担も増えます。

背筋を伸ばし、肩の力を抜いて自然に腕を振るだけでもフォームは安定します。体幹を鍛えると、長く走っても姿勢が崩れにくくなります

効率的に走るための姿勢と呼吸法

視線はやや前方、顎を軽く引き、背すじをまっすぐにします。肩が上がると呼吸が浅くなるので、リラックスした姿勢を心がけましょう。

呼吸は「2歩で吸って、2歩で吐く」ペースが目安。リズムよく呼吸することで酸素をしっかり取り込み、疲れにくくなります。

ランニング初心者が最初に意識すべき3つのポイント

最初のうちは、スピードより「続けること」を意識しましょう。

1回の練習時間を短くしても構いません。無理せず走る頻度を整えること、疲れすぎないペースを守ること、

そして「フォームが乱れない範囲で走ること」。

この3つが上達への第一歩です。

月間走行距離の目安と設定方法

走行距離を増やしすぎると起こる失敗例

ランニング初心者がやりがちなミスは、距離を急に増やしてしまうことです。

「もっと走れば速くなる」と思いがちですが、筋肉や関節が慣れていない状態で距離を伸ばすと、膝や足首を痛める原因になります。最初は「物足りない」と感じるくらいでちょうど良いです。

ランニング初心者におすすめの月間走行距離の目安

月に走る距離の目安は60〜120kmが理想です。週3〜4回のペースで、1回に5〜8km程度が目安です。

「今日は気持ちよく走れた」と思える強度で走る方が、結果的に継続しやすく、フォームも崩れません。

無理なく距離を伸ばすステップアップのコツ

距離を伸ばすときは、いきなり倍にせず、前週の10%増を目安にします。

2週間走ったら1週間は少し軽めにして、体を休ませながら積み上げていきましょう。

週ごとの距離配分と休息日の考え方

週のうち1日は完全に休む日を入れます。

「月・水・金に短めのラン、日曜に少し長め」というリズムにすると疲れが溜まりにくいです。

休みの日に軽いストレッチを入れると、翌日の走りがスムーズになります。

天候・体調による調整のポイント

暑い日や寝不足の日は、無理せず距離を短くしたり、ウォーキングに切り替えるのもOK。

走り続けるより、体調に合わせて「うまく休む」ことが上達への近道です。

フォームを安定させる体幹トレーニング

なぜ体幹がランニングに重要なのか?

体幹は走るときの「軸」になる部分です。

ここが弱いと骨盤がぐらつき、脚の動きが不安定になります。体幹を鍛えることで、走る姿勢が安定し、スムーズに前へ進めるようになります。結果的に疲れにくく、ケガの予防にもつながります。

初心者でもできる体幹トレーニング3選

プランクで姿勢をキープする力を養う

うつ伏せの姿勢で、肘とつま先で体を支えます。頭からかかとまで一直線を意識して30秒キープ。

慣れてきたら45秒に延ばしていきましょう。

ヒップリフトで骨盤の安定性を高める

仰向けに寝て膝を立て、かかとで床を押しながらお尻を持ち上げます。

太ももの裏とお尻に力が入っていればOK。骨盤が左右に傾かないように意識します。

ダイアゴナルでバランス感覚を鍛える

四つん這いになり、右手と左足を同時にまっすぐ伸ばします。3秒キープして反対側も同じように。

体がグラつかないようにすることで、走る時のバランスも良くなります。

トレーニングを行う頻度とタイミングの目安

週2〜3回で十分です。

走る前なら短めに、走った後なら少し長めに行うと効果的。

習慣化するために「走る日とセットで行う」と決めるのがおすすめです。

怪我を防ぐための練習とケアのポイント

ランニング初心者が陥りやすいケガの原因

筋力や柔軟性が足りないまま無理に距離を増やすと、膝やふくらはぎに負担がかかります。痛みを我慢して走るのは逆効果。早めに休むことで回復が早まります。

ケガを予防するためのストレッチとウォームアップ

走る前は、足首回しや股関節をゆっくり回す「動的ストレッチ」を取り入れましょう。

走った後は、太ももやふくらはぎをじっくり伸ばす「静的ストレッチ」で筋肉をリセットします。

疲労回復を早めるクールダウンと食事の工夫

練習後はすぐ止まらず、1〜2分ほど軽いジョグで呼吸を整えます。

食事は30分以内におにぎりやバナナ、プロテインなどでエネルギー補給を。水分とミネラルも忘れずに摂りましょう。

継続できるランニング習慣の作り方

モチベーションを保つための工夫

「週に3回走る」「1ヶ月で○kmを目指す」など、短期の目標を立てると続けやすくなります。練習する場所を変えるのも効果的です。

練習記録をつけて成長を「見える化」する方法

距離や時間だけでなく、「体調」「走った感想」もメモしておくと、成長を実感できます。アプリを使うと自動で記録できて便利です。

無理せず継続するためのメンタル管理術

疲れている日は、思い切って休む勇気も大切です。

完璧を目指すより「できる範囲で続ける」意識を持つと、ランニングが長く続きます。

まとめ|月間走行距離と体幹トレーニングで安定したフォームを身につけよう

今日から始められるランニング初心者の第一歩

「週3回・1回30分」「体幹トレーニングを週2回」。まずはこのペースからスタートしましょう。少しずつ距離を伸ばすだけで、体はしっかり変わっていきます。

継続とバランスがランニング上達のカギ

走行距離・休養・体幹トレーニング、この3つのバランスを意識することが、上達の最短ルートです。

焦らず、無理せず、自分のペースで続けていけば、1ヶ月後には走りの安定感が変わっているはずです。

初心者向けランニングスクールを開催しております!

毎週水曜日

19時45分〜21時00分

場所 長居公園(大阪市)

費用 500円/1回

ストレッチ 5分

ウォーミング 10分

ランニング 50分

※ペースは、1キロ8分程度で、おしゃべりできるペースです。

参加申し込みは、下記の公式LINEからお申し込みください😄

#662(NO.44)ええ格好しいのツケ!?反り腰が招く体のSOS

2025/04/09

おはようございます。

パーソナルトレーナで、体幹マスターの「がっきー」やで😆

今日もブログ読んでいただき有難うござます。

今回の内容は、

【反り腰】

について。

反り腰が、原因で起こる体の不調や改善方法について説明していくで。

ええ格好しいのツケ!?反り腰が招く体のSOS

鏡を見た時、「なんか腰がキュッって反ってて、姿勢ええやん?」

って思ったこと、あるんとちゃう?

確かに、一時的にはスタイルが良く見えるかもしれへんけど、

その姿勢、実は体に 大負担かけとるで。

反り腰っちゅうのは、骨盤が前に傾きすぎて、

腰の骨が 前に倒れてる状態のことや。

この状態が続くと、体の色んなところに歪みが生じて、色んな不調が出てくる。

反り腰が原因で起こる体の不調、こんなにあるんやで!

慢性的な腰痛: これが一番多い訴えやな。腰の筋肉が 常に緊張して、

思い痛み(オモイイタミ)や鈍痛を引き起こす。

下腹ぽっこり: 腰が反ると、お腹の筋肉が緩んでしまいがち。

そのせいで、 下腹だけ出てる…なんてことも。

便秘: 骨盤の歪みは、内臓の位置にも影響を与えることがある。

腸の動きが悪くなって、便秘になりやすくなることも。

O脚・X脚: 骨盤の歪みは、太ももの骨のねじれにも繋がりやすい。

その結果、O脚やX脚といった脚のラインの崩れにも繋がることがあで。

股関節の痛み: 反り腰のせいで、股関節にも無理な 負荷がかかって、痛みを感じることがあで。

肩こり・首こり: 腰の歪みは、背骨全体のバランスを崩す原因になる。

その影響で、肩や首の筋肉も 緊張して、こりや痛みを感じることも。

疲れやすい: 体のバランスが悪いと、無意識のうちに余計な筋肉を使おうとする。

そのせいで、ちょっと動いただけで疲れやすくなることもあるんやで。

もう我慢せんといて!反り腰を改善するための3ステップ

「えらいこっちゃ!」って思ったやろ?でも大丈夫!反り腰は、日々の ちょっとした努力で改善できることが多いで。

一緒に 3ステップで反り腰を撃退していこう!

ステップ1:自分の反り腰度をチェック!

まずは、自分がどれくらい反り腰なのかを知ることが大切。簡単なチェック方法があで。

壁に 後頭部、肩、お尻、かかとをピタッとつける。

この時、腰と壁の間に手のひらを入れてみる。

もし、手のひらが 簡単入るだけでなく、握りこぶしまでスッポリ入ってしまうようなら、反り腰の可能性が高い。

ステップ2:硬くなった筋肉をほぐす!

反り腰の人は、 特定の筋肉が硬くなりがち。そこを 柔らかくほぐしてあげることが改善の第一歩。

股関節前側(腸腰筋)のストレッチ: 立った状態で前後に足を開く。その時の姿勢は真っ直ぐに。体が倒れない様に両膝をゆっくりと曲げていく。

後ろ足の付け根が伸びてる感じがしたら、30秒キープを左右3回ずつ。

太もも前側(大腿四頭筋)のストレッチ: 立った状態で片足の甲を持って、かかとをお尻に近づけるように伸ばす。

バランスを崩さないように注意して。難しい人は、壁や机などに手をついてもいいで。

左右30秒キープを3回ずつ。

腰のストレッチ: 床に仰向けに寝て、両膝を立てて左右にゆっくり倒す。

腰回りの筋肉が伸びるのを感じてな。左右10回ずつ。

ステップ3:弱った筋肉を鍛える!

硬くなった筋肉をほぐしたら、今度は体を支えるために必要な筋肉を鍛えるんや。

腹筋群のトレーニング:

ドローイン: 仰向けに寝て膝を立て、腹式呼吸を意識して口からゆっくりと息を吐いていく。

吐き切ることが大事。

これを10回繰り返す。

片足立:口から息を吐きながら、ゆっくりと片足の膝をおへその高さまで上げる。

上げ終わったら、ゆっくりとお腹の力抜かない様にゆっくりと下す。

これを左右10回3セット行う。

片足立が難しい人は、壁などでバランスを保ちながら。

ヒップリフト: 仰向けに寝て膝を立て、お尻を持ち上げる。お尻の筋肉をキュッと締めるのを意識して。

10回3セット。

継続は力なり!焦らずコツコツ改善していこう

反り腰の改善には、時間がかかることもあるけど、諦めんと継続することがホンマに大切。

毎日の意識と、ちょっとしたストレッチやトレーニングを続けることで、必ず体は変わってくるで。

文章では、ストレッチやトレーニングの説明は難しいので、ぜひ体験トレーニングに来てください!

下記の公式LINEより、お友達登録してご連絡ください。

お得な割引チケット配布してます😆

#661(NO.43体幹は「動ける安定感」が大事やねん!

2025/04/08

おはようございます😄

パーソナルトレーナで、体幹マスターの「がっきー」です😆

ブログを読んでいただきありがとうございます。

今日のブログは、体幹について

「モビリティー」と「スタビリティー」

今日は体の土台「体幹」の話。

よう聞くよね?「体幹を鍛えろ!」とか。

でも、ただガチガチに固めたらええってもんちゃうねん。

「モビリティー」と「スタビリティー」っちゅう、ちょっとややこしい言葉も出てくるけど、

心配せんといて、めちゃくちゃ分かりやすく解説していくで。

体幹は「動ける安定感」が大事やねん!

体幹って、体の軸になる胴体の部分のこと。

腹筋とか背筋とか、インナーマッスルとか、色んな筋肉が集まっとる。

この体幹、ただ鍛えるだけじゃアカンねん。

「モビリティー」と「スタビリティー」っていう、相反するような2つの要素が、

絶妙なバランスで成り立っとるのが理想的な状態やねん。

モビリティーってなんやねん?

モビリティーは、簡単に言うと「動きやすさ」のこと。

関節がスムーズに動かせる柔軟性とか、筋肉が伸び縮みする可動域のこと。

体幹で言うたら、体をねじったり、反ったり、丸めたりする動きがスムーズにできる状態のこと。

もし体幹のモビリティーが低いと、どうなると思う?

体がガチガチになって、動きがぎこちなくなるやろ?

腰痛の原因になったり、スポーツのパフォーマンスが落ちたりすることもあるんやで。

スタビリティーは?

スタビリティーは、「安定性」のこと。

体がグラグラせんと、しっかりとした軸を保てる力のこと。

体幹で言うたら、姿勢をキープしたり、 外部からの力に対して体がブレないように支える力のこと。

もし体幹のスタビリティーが低いと、どうなると思う?

ちょっとしたことで体がフラフラしたり、バランスを崩しやすくなるやろ?

これも腰痛の原因になったり、スポーツで力を上手く伝えられへん原因になったりするんやで。

大事なのは「動ける安定感」のバランス!

勘のええ人はもう気づいたかもしれへんけど、

モビリティーとスタビリティーって、どっちか一方だけが大事ってわけやないねん。

「動ける安定感」、つまり、必要な時にはスムーズに動けて、必要な時にはしっかりと安定していられる、

そのバランスがめちゃくちゃ大事やねん!

例えるなら、竹みたいなもん。

しなやかに風を受け流せる柔軟性(モビリティー)がありながら、

簡単には折れない強さ(スタビリティー)も持っとる。

あれが理想の体幹の状態に近いかも。

モビリティーとスタビリティー、どうやって鍛えたらええの?

この2つの要素をバランス良く鍛えるには、どんなことをしたらええんやろうか?

モビリティーを高めるには…

ストレッチ:色んな方向に体を伸ばして、関節の可動域を広げる。

ダイナミックストレッチ:動きながら行うストレッチで、体幹を色んな方向に動かす。

フォームローラー:筋肉の癒着をほぐして、動きをスムーズにする。

スタビリティーを高めるには…

プランク:体幹の基本的な安定性を養うのに最適。

ドローイン:お腹を凹ませて、インナーマッスルを意識的に使う練習。

ダイアゴナル:四つん這いの姿勢から手足を伸ばして、体幹の安定性を鍛える。

バランスボール:不安定な場所で体勢を保つことで、体幹の深層筋を鍛える。

これらのエクササイズを、自分の体の状態に合わせて、バランス良く取り入れることが大切。

体幹は「しなやかな強さ」を目指そう!体幹のモビリティーとスタビリティーは、車の両輪みたいなもん。

どっちが欠けても、スムーズで安定した動きはできひん。

ガチガチに固めるだけやなく、しなやかに動かせる強さ、つまり「動ける安定感」を目指して、

日々のトレーニングに取り組んでみてや!

きっと、体の動きが変わってくるはず!

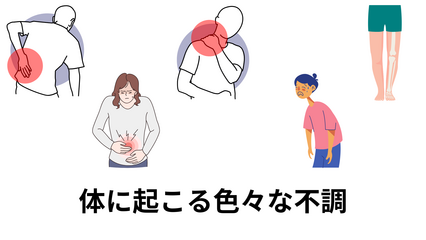

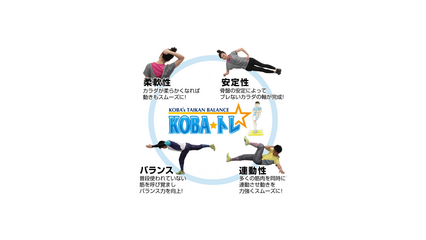

当スタジオでは、

【KOBA式体幹⭐️バランストレーニング】

のプログラムを取り入れて、体幹バランスを鍛えられます。

ご興味のある方らは、

下記よりお問い合わせください。

#660(NO.42) 習慣化について

2025/04/07

おはようございます😄

パーソナルトレーナーで、体感マスターの「がっきー」です😁

今日もブログ書いていくでー!

今回の内容は

「習慣化」

「今年こそは〇〇を習慣にするで!」って、毎年思うけど、なかなか続かんってこと、あるあるやんな?

でも、諦めたらあかん!

今回は、習慣化するためにホンマに大事なことと、

一体どれくらい続けたらエエんか、最後にちょっとだけ習慣化のメリットじゃないことも混ぜて書いていくで。

習慣化するために、まずコレやっとこ!

新しいことを習慣にするって、最初はホンマにエネルギーいる。

ちょっとしたコツを知っとくだけで、グッと楽になるで。

目標は「ちょびっと」から!: いきなり「毎日1時間筋トレする!」とか、ハードル上げすぎたら、三日坊主になるのがオチ。

「毎日スクワット5回だけ」とか、

「1日1ページだけ本を読む」みたいに、

ホンマに小さなことから始めるんが肝心。小さすぎると感じるくらいでええで。

「いつ・どこで」やるかを決めておく: 「時間があったらやろう」じゃ、いつまで経ってもやらへん。

「毎朝起きたらすぐに」

「会社のお昼休みに」みたいに、

具体的なタイミングと場所を決めておくのが効果的。

「もし〇〇なら、△△する」ルールを作る: これは「if-thenプランニング」で、心理学でも効果が認められてる方法。

「もし朝雨が降ってたら、家でストレッチをする」みたいに、

イレギュラーな事態が起こった時の代替案を用意しておくことで、習慣が途切れにくくなる。

※if-thenプランニングとは、特定の状況と、その時に取るべき行動をあらかじめ決めておくのがポイント。

「ご褒美」を用意する: 小さな目標を達成したら、自分にご褒美をあげよう。

「スクワット5回できたら、好きなコーヒーを飲む」とか、

ささやかなことでええ。

脳みそに「ええことした!」って覚えさせるのが大事。

完璧主義はポイッ!: 毎日完璧にできなくても、しゃーない!1日くらいサボっても、また次の日から再開したらええやで。

「もう1日休んでしまったから、どうでもええわ」って投げ出すのが一番だめ。

記録をつける: 自分がどれくらい習慣を続けられているかを記録するのも、モチベーション維持に繋がる。

カレンダーに印をつけたり、専用のアプリを使ったりするのもええね。

習慣化に必要な日数は、ホンマに人それぞれやねん

「〇〇日続けたら習慣になる!」って、色んなところで言われてるけど、実は、鵜呑みにしたらあかんで。

習慣にするまでに必要な日数は、習慣の種類とか、その人の性格とか、色んな要素で変わってくる。

ある研究では、新しい習慣が自動的にできるようになるまで、平均で約66日かかるって言われてる。

せやけど、これはあくまで平均やからな。

簡単なことやったらもっと早く習慣になるかもしれへんし、難しいことやったらもっと時間がかかることもある。

大事なのは、「〇〇日経ったのに、まだ習慣になってへん…」って焦らんと、

自分のペースでコツコツ続けること。

習慣化するメリット…

最後に、習慣化するメリット…

結局のところ、習慣化できた時の「やったった!」っていう自己満足感!!

ホンマは習慣化にはええこといっぱいあるんやで!

健康になったり、スキルアップできたり、目標達成に近づけたり!

#659(NO.41)なんで歩かなあかんの?

2025/03/26

おはようございます😁

パーソナルトレーナーで、体幹マスターの「がっきー」です😄

今日もブログを読んでいただきありがとうございます!

みんさん、1日何歩ぐらい歩いてますか?

「在宅勤務の時は、1000歩も行かない」

「そもそも気にしたことがない」

って方、注意が必要ですよ!!

去年の7月から週3回朝の8時に70代のお客様と30分歩いてるけど、

始めた頃より元気になってる!!

なんで歩かなあかんの?

まず、なんで歩くことが大事なんか、説明するで。

生活習慣病の予防:

歩くことは、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病の予防に効果がある。

特に、早歩きを取り入れると、より効果が期待できるで。

心肺機能の向上:

歩くことは、心臓や肺の機能を高める効果がある。

心肺機能が向上すると、疲れにくくなるし、持久力もアップするで。

骨粗鬆症の予防:

歩くことは、骨に刺激を与え、骨密度を高める効果がある。

高齢の女性は骨粗鬆症になりやすいから、積極的に歩くことが大切。

脳の活性化:

歩くことは、脳の血流を良くし、脳の活性化に繋がる。

認知症予防にも効果があると言われてるんやで。

ストレス解消:

歩くことは、気分転換になり、ストレス解消にも効果がある。

自然の中を歩くと、リラックス効果も期待できる。

足腰の筋力維持:

歩くことは、足腰の筋肉を維持するために大切。

高齢になると足腰の筋力が衰えやすいから、積極的に歩くことが大切。

1日にどれくらい歩けばええん?

ほんなら、1日にどれくらい歩けばええんか、年代別に見ていこか。

18歳~64歳:

1日8,000歩が目安。

厚生労働省は、この年代に対して「歩行または3METs以上の身体活動を毎日60分」行うことを推奨してる。

※METs(メッツ)とは、運動強度の単位で、安静時を1とした時に、その運動が何倍のエネルギーを消費するかを示すもの。

1METs:安静時(座ってテレビを見たり、横になったりしている状態)

3METs:普通の歩行

4METs:やや速歩

6METs:ジョギング

65歳以上:

1日5,000歩が目安。

高齢者の場合、無理のない範囲で継続することが大切。

「健康づくりのための身体活動基準2013」によると、65歳以上の高齢者は「毎日40分身体を動かすこと」に加えて、

ウォーキングなどの運動習慣を「1回30分以上・週2日以上」持つことが推奨されてる。

70歳以上:

1日6,000歩が目安。高齢者にとって1,300歩は約15分の歩行時間に相当する。

距離としては650m~800mとなる。

歩く時のポイント

ただ歩くだけやなく、歩き方のポイントも押さえておくと、より効果的に歩ける。

正しい姿勢で歩く: 背筋を伸ばし、腕を大きく振って歩くことが大切。

歩幅を広くする: 歩幅を広くすることで、運動効果が高まる。

早歩きを取り入れる: 早歩きを取り入れることで、心肺機能の向上や脂肪燃焼効果が期待できる。

継続することが大切: 毎日続けることが大切。無理のない範囲で、自分のペースで続けていくことが大切。

最後に

歩くことは、健康維持のために、ほんまに大切。毎日の生活に、少しでも歩くことを取り入れて、健康な体を目指しましょう!

#658(NO.40)なんでマラソンにプール(水泳)がいいの?

2025/03/25

こんにちは😀

パーソナルトレーナーで、体幹マスターの「ガッキー」です。

いつもブログ読んでくれて、ありがとうございます!

2月から近くの市営のプールに通い出しました。

理由は、4月20日の【富士五湖ウルトラマラソン】のため。

月間の走行距離200〜300キロぐらいで、筋肉に対して別の刺激を入れたくて

通い出した。

「ランニングだけじゃダメなの?」

「プール(水泳)でどんな効果あるの?」

って思う方もいるので、簡単にプール(水泳)の効果を伝えるね!

※中には既に取り入れてる人も居ると思うけど。

なんでマラソンにプール(水泳)がいいの?

マラソンに情熱を燃やす皆さん!日々のトレーニング、ほんまにお疲れ様です!

走るだけやなく、プールでの練習も取り入れてる人、おるんちゃいますか?

「え、なんでマラソンに水泳がええん?」って思った人もおるかも知れへんね。

今回は、マラソンランナーがプールでの練習を取り入れると、どんないいことがあるんか、説明していくで!

1. 体への負担が少ない!

マラソンって、どうしても膝や腰に負担がかかるスポーツ。

プールに入ると浮力のおかげで、関節への負担がグッと減る。

故障明けのリハビリにも最適やし、疲労抜きにも最高やで!

2. 全身運動でバランスアップ!

マラソンは主に下半身を使う運動やけど、水泳は全身運動。

※上半身も使うけどね

普段使わへん筋肉も刺激できるから、体のバランスが良くなる。

バランスが良くなると、ランニングフォームも安定して、パフォーマンス向上にも繋がるんやで!

3. 心肺機能が鍛えられる!

水泳は、息継ぎのタイミングが限られるから、自然と呼吸が深くなる。

これが心肺機能の強化に繋がって、マラソン中の呼吸も楽になるんやで。

特に長距離走る人は、心肺機能が大事やから、プールでの練習はほんまにオススメ!

4. 疲労回復効果も期待できる!

水の中での運動は、血行促進効果がある。

疲労物質が排出されやすくなるから、筋肉の疲労回復にも効果が期待できる。

クールダウンにも最適やし、次の日の練習にも疲れを残しにくくなる。

5. メンタルリフレッシュにもなる!

いつもと違う環境で運動することで、気分転換にもなるで。

景色も変わるし、水の音も心地ええし、心身ともにリフレッシュできる。

マンネリ防止にもなるし、モチベーション維持にも繋がる。

どんな練習をしたらええん?

ウォーキング: プールの中を歩くだけでも、水圧で負荷がかかって、いい運動になる。

僕は、最初15分程度ゆっくり大きな動きで歩いてから、スイムへ。

泳ぎが苦手な人は、正面だけでなく、横歩きしたり、体を捻って歩いたりしてもいいよ!

スイム: クロールや平泳ぎなど、好きな泳ぎ方でOK。自分のペースで、ゆっくり長く泳ぐのがポイント。

施設によっては、歩くコース、ゆっくり泳ぐコース、速く泳ぐコースなど分かれてるから、自分に合ったコースで運動してね。

練習頻度は?

週に1回か2回、30分から1時間程度を目安に、自分の体力に合わせて調整してみて。

ロング走の翌日などがオススメ!

注意点

プールに入る前は、必ず準備運動をすること。

体調が悪い時は、無理せず休むこと。

水分補給も忘れずに。

最後に

プールでの練習は、マラソンランナーにとって、ほんまにええことづくめ!ぜひ、いつもの練習にプールも取り入れて、さらにレベルアップを目指してや!

通軸コンディショニングで未知の世界へ!!

通軸コンディショニングで未知の世界へ!!